| 1 |

始めに |

|

今回のD.I.Y.の目的は、シャークアンテナの塗装&取付です。

シャークアンテナとは、最近のBMWやベンツ、レクサスなどの高級車の屋根に付いてるサメの背ビレのようなアンテナの事です。

ユーロアンテナとか、ベンツアンテナとか言われる事も有りますね。

で、以前から、このシャークアンテナを付けたかったのですが、手頃なものが有りませんでした。

本物のシャークアンテナはホントに「アンテナ」の機能を持った物が多いので(当たり前ですね(^_^;)、それをXの屋根に付けようとすると、アンテナ機構を外したりパテ埋めしたりと大変なのです。

そもそもアンテナそのものが大きく、又、ホントに背ビレのように飛び出していて、なんとなく自分の感覚に合いません。自分、どちらかというとコレ見よがしに付いてるよりは、流線型でチョコンと屋根に鎮座している方が好みです。

何の気なしにSABを物色していたら、形・大きさ共に自分の理想にドンピシャなシャークアンテナを見つけたのです。

それが、写真1枚目のアンテナです。

所が、このアンテナ、形は理想的だったのですが、色がプラスチック然とした黒でパールホワイトの自分の車に付けるとマッチングが良くありません。

元々のアンテナの機能が車体の静電気放出と言う事で、素材一部にカーボン繊維を練り込んであるらしいので、黒のみラインナップと言う訳らしいです。

そこで、例によって塗装する事を急遽思い立ち、塗装用具一式揃えて同時に購入しました。

どうせ塗るなら、本体と同じく3層ホワイトパールで塗ってみる事にしてみました。

さて、塗装・取付の手順としては以下のようになります。

|

(1) |

本体全体を耐水ペーパーで(800番)で軽く足付けする。 |

|

(2) |

サフェーサーを吹き、乾いたら、耐水ペーパーで(1000番)で塗装面を均す。 |

|

(3) |

下塗りホワイト層を吹き、乾いたら、耐水ペーパーで(1200番)で塗装面を軽く磨く。 |

|

(4) |

上塗りパール層を吹き、乾いたら、耐水ペーパーで(2000番)で塗装面を軽く磨く。 |

|

(5) |

クリア層を吹き、乾いたら、耐水ペーパーで(2000番)で塗装面を軽く磨く。 |

|

(6) |

クルマ本体に両面テープで取り付ける。 |

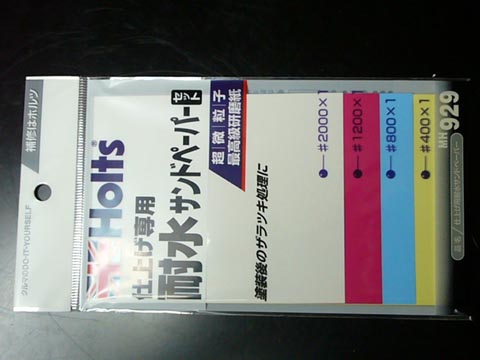

材料は、

(1) シャークアンテナ本体

(2) プラサフ

(3) パールホワイト用下塗りホワイト(トヨタ062用)

(4) パールホワイト用パールクリア(トヨタ062用)

(5) 2液式ウレタンクリア

(6) 耐水ペーパー

(7) 鏡面磨き用コンパウンド

(8) 外装用両面テープ

(9) その他

です。

塗装用スプレーは全てホルツで統一してます。

例によって、(9)以外は全部SABで調達。高かったですよ.....(>_<)

※ 写真はクリックで拡大します(ちょっとですが)

|

|

いつもながら塗装は削り・磨きとセットなので色々と必要ですね |

| 2 |

足付け |

|

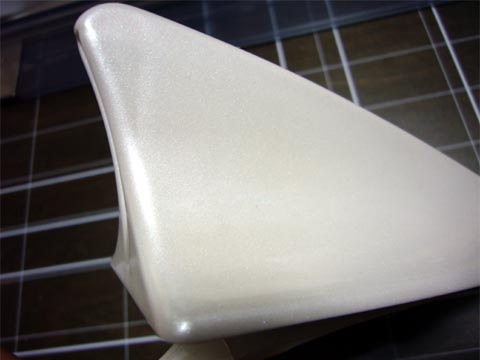

先ずは足付けからです。

何も難しい事は、有りません。

400番程度の耐水ペーパーで軽く擦って行くだけです。

あまり力を入れて擦ってはいけません。

足付けは塗装の付が良くなる様に、表面全体をうっすらと荒らす事が目的です。

但し、バリが出てたり、段差が有ったりと本体の出来があまり良くないので、そういう所は極力表面を均すようにします。

本当は800番くらいで行うのが良いんでしょうが、今回の元素材の表面があまりにもザラザラ&段付が酷かったので、400番で強弱を付けて磨きました。

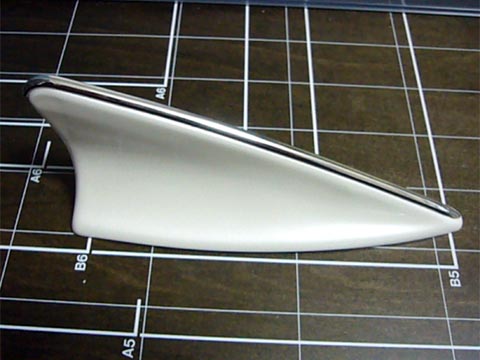

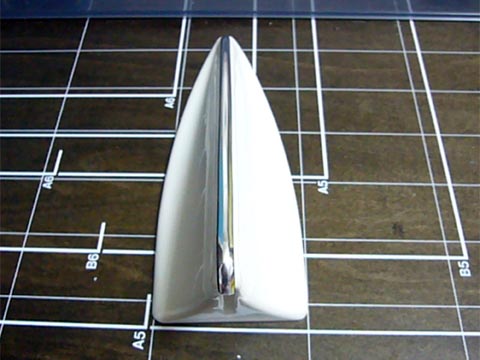

磨くついでに、形状もじっくり見ておきましょう。

流線型でいい形ですね。

写真4枚目の赤丸の中は静電気除去用の特殊素材で、これが車体にくっつく事で静電気を吸い上げます。

|

|

バリ&段付きが酷いので、メリハリを付けて足付けします。 |

| 3 |

サフェーサー吹き |

|

サフェーサーを吹きます。

ちなみにサフェーサーの色は白です。塗る色がホワイトパールで、素材色が黒なので、隠蔽製を上げる為です。

パーツクリーナーで大まかに油分を取り、その後、中性洗剤で丁寧に洗いながら更に油分を取っていきます。

アンテナ下部に最初から付いてた両面テープは外しました。同時に静電気吸い上げようの特殊素材も取りました。

何か、細い針金が出てきました.....?

そうそう、この時に自分の手の脂も綺麗に落とします (^_^;)

下処理が終わ所で、アンテナ下面に梱包用テープでコンビニの樹脂製スプーンをくっ付け、スプレー缶で塗って行きます。

(この際、冬季など寒い時はスプレー缶を湯銭しておいた方が、安定した圧力でスプレー出来ます)

スプレーする際は、満遍なく吹きかけるようにします。

注意するとすれば、何度も塗り重ねるて、わざと厚めにする事くらいでしょうか?

これは、表面の段差などを塗装面である程度均せるからです。

ちなみに、相手がカーボン&樹脂性なのでホントは別途専用プライマーなどを塗っておいた方が良かったのかも知れませんが、可動する部分でもないので、所謂「プラサフ」で十分だろうと思い、ただのプラサフにしました。

ところで、今回も塗装場所が無いので、例によってベランダ塗装です。

以前の反省を元に段ボール箱をベランダに持ち込んで、ダンボールの内側に向かって吹きかけて塗装です。

んで、乾かす際は、台所の換気扇を回しっぱなしで溶剤臭に対応です (^_^;)

サフェーサーが十分乾いたら、今度は1000番の耐水ペーパーで、これまた軽く表面を均します。

これで、不要ななでこぼこを修正して均す事になります。

ただ、今回のアンテナは思いっきりな部分が何箇所か有るので、段差を全て消す事は出来ませんでした。

パテ盛りして綺麗に仕上げる事も考えましたが、例によって時間が潤沢に有る訳ではないので、やれる分だけ。と割り切る事にしました。

|

|

最後の写真に写ってる他の物体は無視してください (^_^;) |

| 4 |

下塗ホワイト塗り |

|

さて、いよいよ、本題です。

先ずは、パールホワイトの「ホワイト」に相当する色を塗ります。

話は違いますが、クルマの塗装は大きく分けて3種類に分ける事が出来ます。

|

(1) |

ソリッドカラー:単色で成り立つ塗装。赤なら赤だけ、黒なら黒だけと言った具合です。 |

|

(2) |

メタリックカラー:単色にアルミフレークなどのキラキラした粒を入れたベース層+クリア(保護)層の2層構造。 |

|

(3) |

ホワイトパール:白色ベース層+パール(雲母)などの艶を出す層+クリア(保護)層の3層構造。 |

※実際には、最新の塗装事情では、もっと多様な組み合わせ方式も出ています。

で、今から塗ろうとしているのは、(3)の白色ベース層になります。

これもあまり気を付けることはありませんが、前の工程で表面均しを行なっているので、再度、中性洗剤でしっかり汚れと脂分を落としておきます。

白の輝きが出るよう下地の色を隠す為に、何回かに分けながら、そこそこ厚みを出して塗ります。

乾いたら、今度は1200番の耐水ペーパーで、これまた軽く表面を磨きます。

この時使った耐水ペーパーは実際には、耐水スポンジでしょうか?3M製でスポンジに研磨粒子を付着させたものです。

今回のような曲線が多いものだと、耐水ペーパーだと巧く対応できない場合も有るので、使ってみました。

結構イイですねコレ。局面が良い具合で磨けます。

但し、あまりきつくやるとやはり傷に成るので、軽く撫でるように磨きます。水をたっぷりと付けてやるのがコツです。

なお、この段階で塗装面に荒れた所が無く、艶々しているようなら(恐らく垂れる直前の状態に塗れたのでしょう)、無理に磨く必要はありません。

|

|

写真だと判りづらいですが、プラサフの白とは比べ物にならない上品な白ですね |

| 5 |

上塗りパール塗り |

|

実は、ホワイトパールで一番難しい所です。

パール層の吹き方一つで塗装全体の出来が左右されると言っても過言ではありません。

ホワイトパールは、現車合わせが基本と言われているのは、正にこの部分が有るからです。

※って、塗装は「現車合わせ」が基本ですけどね。

パール層が薄いと艶が出ない、濃すぎると全体に黄色くなる。

この旨い所を現車を見ながら調整するわけです。

しかも、時間が掛かり過ぎても行けません。じっくり眺めながらと言う訳には行きません。

更に、ホワイトパールは、現車でも見る角度や光の入り方で千変万化するやっかいな色です。

うまく合わせられるようになったら、塗装工として一人前ですね。

なんて、偉そうに言ってますが、自分は合わせられませんでした (>_<)

作業の殆どを夜に自宅室内の白熱灯の下で行なっていたからです。

ウマく行くわきゃ無いわな (^^♪

何時もの事ですが、時間が無い上に、自宅では塗装に使える場所が有りません。

仕方なく、脱衣所に上のダンボール持ち込んでその中でセコセコ塗装してたのです。

パール吹いただけではホントに失敗してるかどうか判りませんねー (T_T)

上で書いたようにダンボールの中でやったので、どうしてもスプレーの吹き返しが来ます。

そこで、又もや乾いたら、耐水スポンジで、軽く表面を磨きます。

必須では有りません。

|

|

これでパールの輝きが出ました。っても写真じゃ判りづらいですね |

| 6 |

クリア層塗り |

|

さて、いよいよ塗装の仕上げ段階です。

以前、グリルの塗装に使用した2液式のウレタンクリアを、今回も使用する事にしました。

シャークアンテナだけなら2液式に拘る必要は無かったのですが、実はこの時、もう一つのプロジェクトが進行中で、そちらではどうしても2液式の強度が必要だったのです。でどうせ2液式を使うのならこちらもやってしまえ(72時間で缶毎使えなくなるし)。と、言う事で2液式を塗りました。

クリアの最大の難関は、艶の出し方に有ります。

塗料が垂れる一歩手前まで厚く塗る。が基本です。

ここで失敗しても後戻りできません。

他の色のように薄く何度も塗り重ねるようにすると、独特な透明感が出づらくなります。ですから、とにかくゆっくりとスプレー缶を一低速度で動かしながら、垂れる直前で塗り続ける事です。

巧く行くと濡れたような透明感が出ます。

この分の塗装は自宅では無く実家で行なえたので、正に一発塗りで巧く行きました。

乾いた後、輝きを更に引き出す為に、コンパウンドをドリルアタッチメントの磨き用バフに塗りこんで磨きました。

最後にアクセント代わりに3mmのメッキモールをあしらってみました。

自分的には良い雰囲気だと思います。

|

|

イイ具合に輝いてます! |

| 7 |

取り付け |

|

さぁ、いよいよ取り付けです。

取り付けは当たり前ですが、屋根にします。

これが、難しい。

自分は背が高い方では無いので、洗車の時だって屋根部分は大変です。

この手の前後に長いアンテナの場合、まっすぐ取付できるかどうか事の成否を左右します。

そこで、一計を案じました。

紐をホームセンターで購入し、それを屋根に通し、端と端に印を付けます。

それを一旦回収し、印を入れた部分同士をくっ付けて二つ折りにし、中間点を探して印を付けます。

で、それを又クルマに取り付けて、中間点の印がある所のクルマ側にテーピングマーカーを置きます。

アンテナの前方側、後方側で同じようにし、センター出しが終わったら、いよいよ両面テープで貼り付けです。

そうそう、静電気放出用の機構は作業の邪魔なので、取ってしまいました (vv)

中に入っていたのは発光ダイオードでした。

|

|

やっとココまで....長かった..... |

| 8 |

再取り付け |

|

一度は取り付けたのですが、二週間くらいその状態で乗っていて、何となくもう少し前の方が、バランス的に良いのでは無いかと思い、少し前へ移動しました。

おおよそ10cm程度だと思います。

取り付け方法もちょっと工夫したりして.....

これでクルマを斜め前から見た際に、ちょこんとアンテナが顔を出すようになりました。

|

|

うんうん満足満足 |

|

|